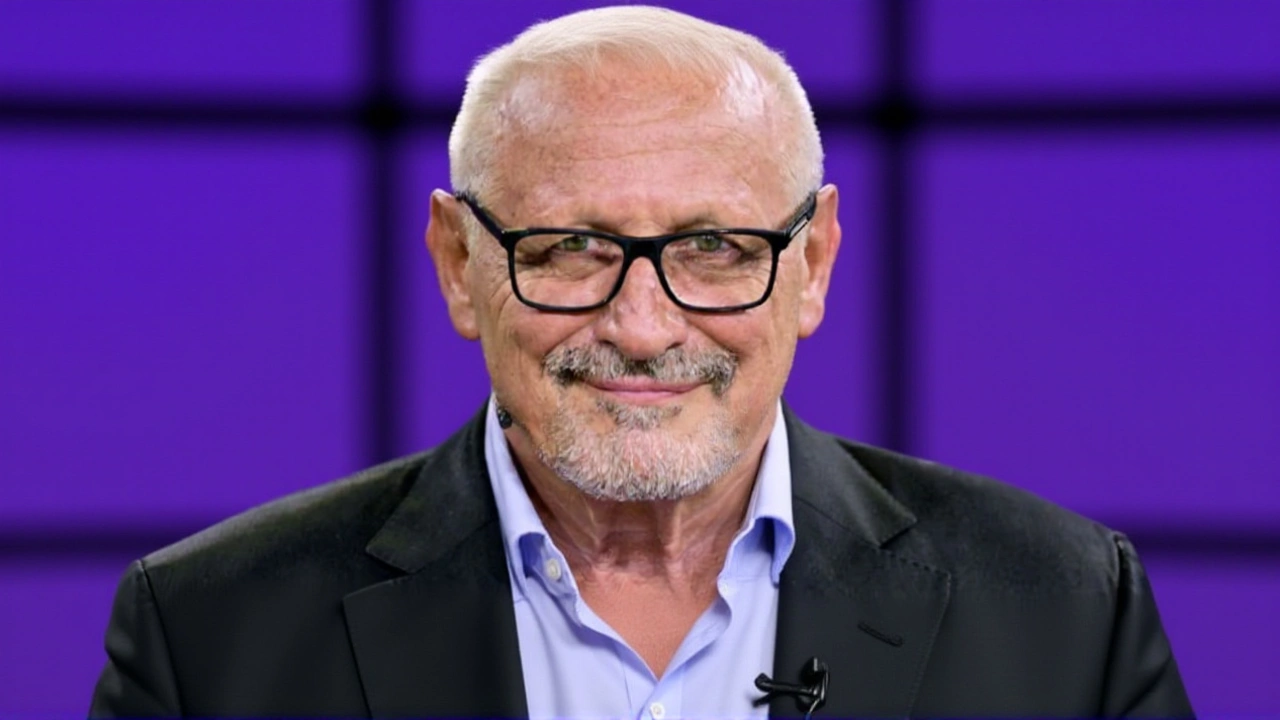

Es war kein gewöhnlicher Abend im Oktober 2023. In München, der Stadt, in der Konstantin Wecker seit seiner Geburt am 28. März 1947 lebt, brach eine Welle der Empörung los – nicht wegen eines neuen Liedes, sondern wegen eines alten, verborgenen Geheimnisses. Der 63-jährige Singer-Songwriter, der mit Liedern wie Mensch und Der Wolf Generationen geprägt hat, räumte in einer schriftlichen Stellungnahme ein: Er hatte vor Jahren eine sexuelle Beziehung zu einer Minderjährigen begonnen. Sie war 15, er 63. Die Süddeutsche Zeitung brachte den Vorfall am 25. Oktober ans Licht, die Bayerische Staatszeitung bestätigte es am 26. Oktober mit Weckers eigenen Worten: „Damals nicht Herr seiner Sinne.“ Und plötzlich war der Mann, der jahrzehntelang als Stimme der sozialen Gerechtigkeit galt, selbst zum Symbol für Machtmissbrauch geworden.

Ein Machtgefälle, das niemand mehr ignorieren kann

Was am Anfang wie ein einzelner Skandal wirkte, entpuppte sich schnell als Spiegelbild eines tiefer liegenden Problems. Deutschlandfunk Kultur nannte es am 27. Oktober „ein Machtgefälle sondergleichen“ – und hatte damit die zentrale Frage auf den Punkt gebracht. Zwischen einem berühmten, etablierten Künstler und einem 15-jährigen Mädchen, das in der Musikszene vielleicht als Fan, als Bewundererin, als verletzliche Seele wahrgenommen wurde, gab es keine Gleichheit. Keine Chance zur Ablehnung. Keine echte Zustimmung. Die Moderatorin Susanne Herrmann betonte: „Frauen brauchen oft Jahre, um über Machtmissbrauch zu sprechen.“ Das ist kein Zufall. Das ist System. In der Kulturbranche, wo Autorität oft mit Charme verwechselt wird, bleibt Schweigen die Norm – bis es nicht mehr geht.

Die Altersangaben der Medien variieren leicht: Die Süddeutsche Zeitung und Deutschlandfunk Kultur sprechen von 15 Jahren, die Bayerische Staatszeitung von 16. Doch das ändert nichts an der Grundlage: In Deutschland ist sexueller Kontakt mit Personen unter 16 Jahren strafbar – und selbst bei geringem Altersunterschied gibt es keine Rechtfertigung, wenn eine starke Machtasymmetrie besteht. Wecker war kein Jugendlicher, der sich verliebt hat. Er war ein erwachsener Mann mit internationaler Bekanntheit, der eine schutzbedürftige Jugendliche an sich heranließ. Die Rechtslage ist klar. Die moralische Frage noch klarer.

Konzertabsagen und das Ende einer Karriere

Die Konsequenzen kamen binnen Stunden. Mindestens drei geplante Auftritte in Bayern wurden abgesagt – eine direkte Reaktion auf die Öffentlichkeit, die nicht länger bereit war, Kunst von einem Täter zu feiern. Die Veranstalter zögerten nicht. Keine Ausreden. Keine „Kunst und Leben trennen“-Argumente. Die Entscheidung war einfach: Wenn jemand seine Macht missbraucht, dann zahlt er den Preis – auch in Form von Einnahmen, Auftritten, Reputation. Die Süddeutsche Zeitung nannte das in ihrem Titel „Konzertabsage“ – als wäre es die einzige logische Folge. Und sie war es.

Sein Anwalt reichte am 26. Oktober einen offiziellen Schriftsatz ein – doch der Name der Kanzlei bleibt unbekannt. Keine Details. Keine Entschuldigung an die Betroffene. Keine Ankündigung, sich der Justiz zu stellen. Nur die Worte: „Damals nicht Herr seiner Sinne.“ Das klingt wie eine Entschuldigung – doch es ist auch eine Ausrede. Es suggeriert, dass er damals nicht wusste, was er tat. Aber ein 63-Jähriger, der ein Leben lang über Macht, Verantwortung und Ethik gesungen hat, kann das nicht glaubhaft behaupten. Er wusste es. Und er hat es trotzdem getan.

Warum jetzt? Warum erst nach Jahren?

Der Vorfall liegt Jahre zurück. Vielleicht sogar mehrere. Doch erst jetzt, im Herbst 2023, kam er ans Licht. Warum? Weil die Betroffene endlich sprechen konnte. Weil sie sich nicht mehr allein fühlte. Weil die #MeToo-Bewegung, die seit Jahren weltweit Frauen ermutigt, ihre Stimme zu erheben, auch in Deutschland Wurzeln geschlagen hat. Deutschlandfunk Kultur hat das richtig erkannt: Es geht nicht nur um einen einzelnen Fall. Es geht um ein System, das Opfer zum Schweigen bringt – oft mit dem Argument, sie würden „den Künstler“ beschädigen. Doch wer schützt den jungen Menschen, der damals nicht sagen durfte: „Nein“?

Es gibt keine öffentliche Identität der Betroffenen. Kein Foto. Kein Name. Nur eine Stimme, die sich durch die Medien hindurchgeschlichen hat – und die nun nicht mehr zu ignorieren ist. Das ist die wahre Tragik: Sie bleibt anonym, während er – der Täter – seit Jahrzehnten im Rampenlicht stand. Und jetzt? Jetzt steht er da – allein. Seine Lieder spielen noch, aber kaum noch jemand hört sie mit demselben Herzen.

Was kommt als Nächstes?

Die Staatsanwaltschaft in München ist bislang nicht offiziell in den Fall eingetreten. Keine Ermittlungen, keine Anklage – zumindest nicht öffentlich. Aber das bedeutet nicht, dass nichts passiert. Die Strafbarkeit nach § 182 StGB ist gegeben. Und wenn die Betroffene sich entscheidet, Anzeige zu erstatten – dann könnte es zu einem Prozess kommen. Bis dahin bleibt es bei den Konzertabsagen, der öffentlichen Verurteilung und dem stillen Ende einer großen Karriere.

Was bleibt, ist die Frage: Wie viele andere Fälle liegen noch verborgen? In der Musikbranche? In der Schule? In der Familie? Wecker ist kein Einzelfall. Er ist ein Beispiel – und ein Warnsignal. Für alle, die glauben, dass Macht und Alter eine Rechtfertigung sein könnten. Für alle, die denken, Kunst könne über Moral triumphieren. Sie kann nicht.

Frequently Asked Questions

Ist Konstantin Wecker strafrechtlich belangbar?

Ja, theoretisch schon. Gemäß § 182 StGB ist sexueller Kontakt mit Personen unter 16 Jahren strafbar – unabhängig vom Einverständnis. Ob eine Anklage erfolgt, hängt von der Betroffenen ab: Sie müsste eine Anzeige erstatten. Bislang gibt es keine öffentlichen Hinweise auf ein Ermittlungsverfahren. Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, was bedeutet, dass der Fall noch rechtlich verfolgbar wäre, sofern der Vorfall nicht länger als zehn Jahre zurückliegt.

Warum wurde der Fall erst jetzt öffentlich?

Viele Opfer sexueller Übergriffe brauchen Jahre, um zu sprechen – oft aus Angst, nicht geglaubt zu werden, oder weil sie sich schuldig fühlen. Deutschlandfunk Kultur betonte, dass Betroffene „oft Jahre brauchen, um über Machtmissbrauch zu sprechen“. Die #MeToo-Bewegung hat diesen Prozess beschleunigt, indem sie ein Umfeld schuf, in dem Schweigen nicht länger die Norm ist. Weckers Fall ist ein Beispiel dafür, wie lange solche Geheimnisse versteckt bleiben können.

Welche Rolle spielte die Musikbranche bei diesem Fall?

Die Musikbranche hat oft eine Kultur der Unantastbarkeit, besonders bei Künstlern mit kulturellem Gewicht. Wecker war kein gewöhnlicher Musiker – er galt als politische Stimme. Das machte ihn noch schwerer zu hinterfragen. Solche Figuren genießen oft Schutz durch Fans und Medien, was Missbrauch begünstigt. Der Fall zeigt: Selbst die größten „Wohltäter“ der Gesellschaft können Täter sein – und das System hat jahrelang zugesehen.

Wie reagieren Fans und Veranstalter auf den Skandal?

Viele Fans sind enttäuscht, andere fühlen sich betrogen. Veranstalter haben bereits Konzerte abgesagt – mindestens drei in Bayern. Kein Organisator will mit einem Täter assoziiert werden. Die Entscheidung ist klar: Kunst und Moral können nicht getrennt werden. Die Konzertindustrie hat gelernt, dass der Ruf eines Künstlers nicht wichtiger ist als die Sicherheit von Jugendlichen.

Hat Wecker die Betroffene entschuldigt?

Nein. Seine Entschuldigung richtete sich an die Öffentlichkeit – nicht an die Betroffene. Kein öffentlicher Brief, keine persönliche Nachricht, keine Geste der Wiedergutmachung. Er sagte: „Damals nicht Herr seiner Sinne.“ Das ist keine Reue. Das ist eine Ausrede. Die Betroffene bleibt anonym, und bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass Wecker sie kontaktiert hat – was viele als weitere Verletzung werten.

Gibt es vergleichbare Fälle in der deutschen Musikszene?

Ja – aber sie bleiben oft unerwähnt. In den 1980er und 1990er Jahren wurden mehrfach Fälle von Künstlern mit Minderjährigen bekannt, meist erst nach Jahrzehnten. Bekannte Beispiele sind die Vorwürfe gegen den Musiker Peter Maffay oder die Aufdeckung von Missbrauch in der Kirchenmusik. Was Weckers Fall besonders macht, ist die Geschwindigkeit der Reaktion: In der digitalen Ära wird Machtmissbrauch schneller sichtbar – und weniger toleriert.